La psychanalyse nous enseigne que notre appareil psychique est sans cesse soumis à des pulsions. Ces pulsions sont des stimuli provenant de l’intérieur de notre organisme, comme la faim, et qui provoquent une sensation de déplaisir à laquelle on met fin par une satisfaction qui provoque du plaisir. Pour se protéger du danger des pulsions, qui, si on s’y soumet, peuvent lourdement déséquilibrer notre être, notre moi érige des digues, des murailles, des forteresses protectrices : ce sont les mécanismes de défense. Ceux-ci s’activent toutes les fois qu’un stimulus interne ou externe menace notre stabilité psychique. Le problème c’est, comme dans beaucoup de domaine, l’investissement excessif dans ces mécanismes. Lorsque la défense devient un symptôme, elle peut provoquer plus de souffrance que ce contre quoi elle s’est édifiée. C’est là qu’intervient la psychothérapie, qui aura pour but de rééquilibrer le moi contre l’excès de fortification (tout comme contre son manque de fortification, par ailleurs). La fille de Sigmund Freud, Anna Freud a publié en 1936 un livre intitulé « Le moi et les mécanismes de défense » qui présente de manière claire et concise cette problématique cruciale pour notre santé psychique.

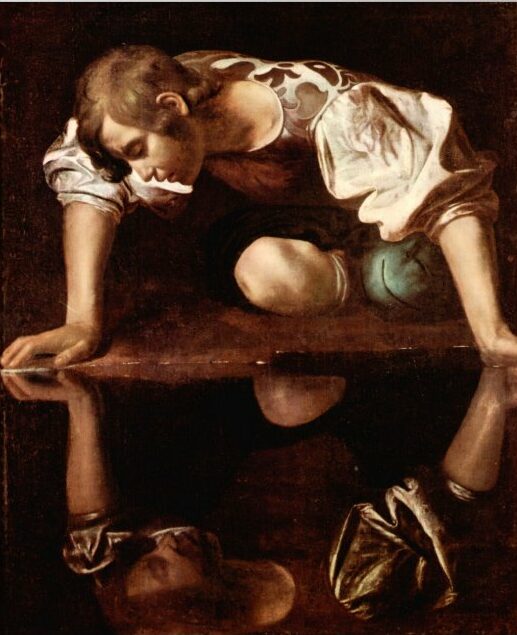

Le premier, et sans doute le plus commun, des mécanismes de défense, c’est le refoulement : rendre inconscient tout souvenir, toute pensée, tout affect qui, de par sa puissance intrinsèque, menace notre homéostasie mentale. Refouler, c’est plus qu’ignorer, c’est rendre inaccessible à la conscience ce qui dérange. Dans le cas extrême où c’est la réalité elle-même contre laquelle le sujet cherche à se défendre, on parlera de déni. À mi-chemin du refoulement et du déni, on trouve la dénégation, sorte de plainte mi-consciente mi-inconsciente, où sachant très bien ce que l’on fait, on fait mine de l’ignorer. Les mécanismes de défense sont naturels, ils sont là pour nous protéger. C’est leur militarisation, leur usage contre autrui, qui peut s’avérer pathogène. Personne n’aime voir ses sentiments déniés par l’autre, a fortiori par la personne que l’on aime, ou dont on est proche. Notons qu’il existe des mécanismes de défense beaucoup plus positifs socialement : essentiellement l’humour d’une part, et la sublimation d’autre part. Cette dernière désigne l’investissement libidinal de toute activité socialement valorisée qui permet de maîtriser ses pulsions : l’art et la science, mais aussi le sport ou le jeu.

Lorsque que l’on entreprend une psychothérapie d’inspiration psychanalytique, l’objectif pourra être soit de renforcer les mécanismes de défense, soit de les démilitariser, soit les deux à la fois. Cela implique d’accepter de nombreuses dimensions de notre vie qui sont d’habitude passées sous silence. On préfère toujours éviter le déplaisir, et, même s’il risque d’être temporairement détesté pour cela, le psychanalyste doit être l’ambassadeur du principe de réalité auprès de ses patients. C’est ce à quoi je travaille avec mes patients, et cela prend du temps, nous fait voyager dans les tréfonds des affects, convoquent les rêves, les désirs infantiles, les fantasmes, mais à chaque fois, ce travail de longue haleine s’avère gratifiant.

Pour finir, je citerais Freud qui, dans « Analyse avec fin et analyse sans fin » (1937) écrivait ceci : « L’appareil psychique ne supporte pas le déplaisir et doit à tout prix s’en défendre ; lorsque la perception de la réalité inflige quelque déplaisir, cette perception, qui n’est autre que la vérité, sera sacrifiée. » À l’heure des prétendues post-vérités, des fausses nouvelles et d’une désinformation inédite, ne cédons pas nos affects les plus précieux, notre intime conviction, notre consciencieuse réalité : sauvons la vérité, il en va de notre santé !