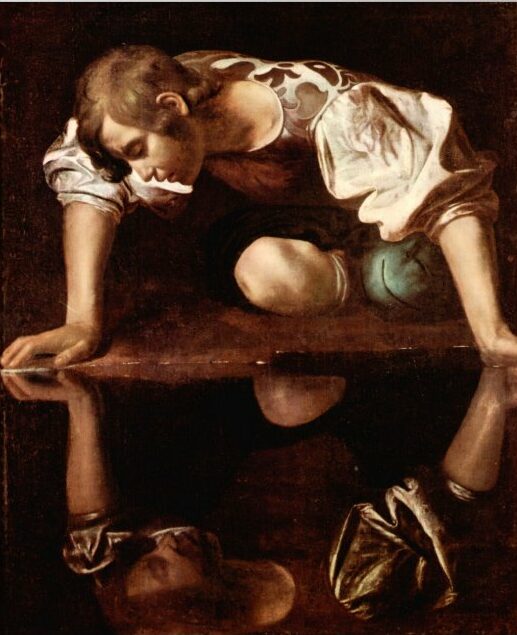

Dans la mythologie grecque, Narcisse est le fils d’une rivière, Céphise et d’une nymphe, Liriopé. Tirésias énonce un oracle à la naissance de Narcisse : il vivra tant qu’il ne se regardera pas dans un miroir. Narcisse était très beau, de nombreuses jeunes filles étaient amoureuses de lui. Mais Narcisse rejette leurs avances : l’amour ne l’intéresse pas. Seule la nymphe Echo, follement amoureuse, n’abandonne pas l’affaire. Un jour, Narcisse se regarde dans un rivière et aperçoit son reflet. Il tombe immédiatement amoureux de son image. Echo, rejetée, se laisse mourir. Son image disparaît et seule sa voix, à peine perceptible, subsiste. Quant à Narcisse, obsédé par son propre reflet, il meurt de sa propre contemplation ininterrompue. Son corps devient de la poussière et là où il disparaît, pousse une fleur qui porte son nom.

Le mythe de Narcisse a donné naissance au narcissisme : un amour de soi qui frise la folie. En psychanalyse, le terme de narcissisme apparaît pour la première fois chez Freud en 1910 pour rendre compte du choix d’objet homosexuel. Le narcissisme serait un stade de l’évolution sexuelle entre l’auto-érotisme et l’amour d’objet. En 1914 paraît « Pour introduire le narcissisme« . Freud y développe le concept notamment par la métaphore des pseudopodes : « fondamentalement l’investissement du moi persiste et se comporte envers les investissements d’objet comme le corps d’un animalcule protoplasmique envers les pseudopodes qu’il a émis« . Freud distingue alors une « libido du moi » et une « libido d’objet« . Le narcissisme devient une stase de la libido qu’aucun désir de l’autre ne permet de dépasser complètement. Le moi devient l’objet d’amour exclusif, le narcissique, c’est celui qui s’aime avant toute chose. Ce qu’il aime chez les autres, c’est le reflet de son amour-propre, et non l’altérité, inaccessible. Une distinction conceptuelle prend corps dans l’œuvre freudienne : la distinction entre narcissisme primaire et narcissisme secondaire.

Le narcissisme primaire désigne un état précoce où l’enfant investit toute sa libido sur lui-même. Le narcissisme secondaire désigne un retournement sur le moi de la libido, retirée de ses investissements objectaux. Dans le narcissisme primaire, l’enfant croit à la toute puissance de ses pensées, capables d’agir et de façonner le monde selon ses désirs. Le modèle et le fantasme de ce narcissisme c’est la fusion avec la mère, le retour à la vie intra-utérine. À l’âge adulte, la fixation au narcissisme sera un marqueur de la psychose, en ce qu’il implique un retrait libidinal de la réalité extérieure. Dans le narcissisme secondaire c’est l’idéal du moi qui sera le lieu où se déploiera l’amour de soi.

À la suite de Freud, Jacques Lacan parle de narcissisme originaire pour désigner la captation par l’enfant de son image dans le miroir, image fondée sur celle de l’autre. Pour André Green, les psychanalystes sont divisés en deux camps : ceux qui reconnaissent l’autonomie du narcissisme comme Grunberger et Kohut, ceux qui considèrent le narcissisme primaire comme une illusion, un mythe tel Balint dans l’école anglaise.

De nos jours, on observe une forte augmentation des pathologies du narcissisme, ce qui redonne au concept une certaine valeur heuristique. De fait, la vie au XXIe siècle est cernée d’écrans-miroirs dont le selfie est sans doute le symptôme le plus emblématique. Nul doute que le narcissisme a de beaux jours devant lui.

Références bibliographiques pour approfondir :

- Narcissisme, in « Vocabulaire de la Psychanalyse », J. Laplanche & J-B. Pontalis, 1967, pages 261 à 265

- Narcissisme, in « Dictionnaire de la Psychanalyse », E. Roudinesco et M. Plon, 2023, pages 713 à 716

- Narcissisme, « Nouvelle Revue de Psychanalyse », n°13, 1976