Première névrose à laquelle s’intéressa Sigmund Freud, l’hystérie est une maladie psychique très ancienne, dont on retrouve les traces dès l’antiquité. Étymologiquement, l’hystérie renvoie à l’utérus (hustera en grec) car cette névrose concernait par le passé en majorité des femmes au sein des sociétés patriarcales. De nos jours, les hystériques se retrouvent autant chez les hommes que chez les femmes, en proportion moindre dans la population générale qu’aux siècles passés, probablement grâce à l’évolution des mœurs. Il est difficile de définir l’hystérie en raison de la multiplicité des symptômes. Dans l’hystérie de conversion, par exemple, on trouvera des paralysies partielles de certains membres, des névralgies, des crises affectives paroxystiques avec théâtralisme, cris, hurlements, tremblements, convulsions, hypersensibilité émotionnelle. On distingue l’hystérie de conversion (symptômes physiologiques d’origine psychique) de l’hystérie d’angoisse (les phobies).

Histoire médicale de l’hystérie

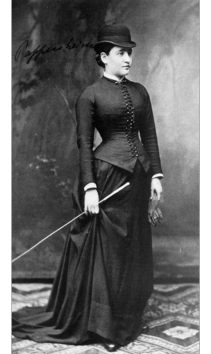

Hippocrate (460-370 av. J.-C.) considère que l’hystérie est une maladie d’origine utérine, spécifiquement féminine qui affectait l’ensemble du corps, notamment par des suffocations. Platon y fait référence dans le Timée où l’utérus est comparé à un animal qui désire engendrer des enfants. « Lorsqu’il demeure stérile trop longtemps, écrit Platon, il devient inquiet et, s’avançant à tracer le corps et coupant le passage à l’air, il gêne la respiration, provoque de grandes souffrances et toutes espèces de maladies« . Le médecin latin Galien considère que l’hystérie est le résultat de l’abstinence sexuelle. Au Moyen-Âge, l’hystérie est considérée comme maléfique. Nombre de prétendues sorcières, victimes de l’inquisition, étaient en fait des hystériques. Les symptômes hystériques étaient considérés comme des possessions démoniaques. En 1567, Paracelse, bien avant Freud, associe déjà l’hystérie à des fantasmes inconscients. C’est en 1618 que l’hystérie migre de l’utérus au cerveau, sous la plume du médecin Charles Lepois. Cette nouvelle localisation de l’hystérie est reprise en 1670 par Thomas Willis. L’hystérie devient une névrose au XIXe siècle avec Pinel. C’est Jean-Martin Charcot en France qui fait connaître l’hystérie au grand public par ces fameuses leçons à la Salpêtrière où il expose en public des malades, dont il décrit, commente et analyse les symptômes, tout en les hypnotisant. Le jeune Sigmund Freud, venu assister aux leçons de Charcot, est très impressionné par le médecin français et commence à s’intéresser à cette psychopathologie. En 1895 Freud et son ami Josef Breuer publient les Études sur l’hystérie, où figure la célèbre phrase : « Ce dont souffrent les hystériques, c’est surtout de réminiscences« . L’étiologie traumatique de l’hystérie est enfin posée, et sera vérifiée par la clinique.

Tableau clinique et étiologie

Dans un premier temps, Freud élabore une théorie de la séduction infantile : les enfants abusés sexuellement par des adultes ont été durablement traumatisés. C’est ce traumatisme qui génère plus tard les symptômes hystériques. Mais devant la quantité d’hystériques, véritable fléau psychique de la fin du XIXe siècle, Freud revient sur sa première théorie et remplace la séduction par des fantasmes. L’origine traumatique n’est pas exclue pour autant, elle est juste modérée et incluse dans un schéma plus large. Les fameuses réminiscences des hystériques témoignent d’un conflit psychique entre des fantasmes et désirs sexuels infantiles et un principe de réalité. Les symptômes de conversion viennent mettre en scène le conflit psychique. Avec le complexe d’Œdipe, naît l’angoisse de castration, laquelle conduit à éviter la sexualité. « Je tiens sans hésiter pour hystérique, écrit Freud, toute personne chez laquelle une occasion d’excitation sexuelle provoque surtout et exclusivement un dégoût, que cette personne présente ou non des symptômes somatiques« . De nos jours, l’hystérie est moins courante, même si elle existe encore. C’est probablement la libération sexuelle et une société plus libérale en matière de mœurs qui a agit préventivement, de manière à réduire la prévalence de cette psychopathologie dans la population générale. La psychanalyse est le traitement le plus recommandé en cas de manifestation de symptômes hystériques.

Bibliographie :

Hystérie in Dictionnaire de la Psychanlyse, Elisabeth Roudinesco et Michel Plon, éditions Fayard, 2023, page 480